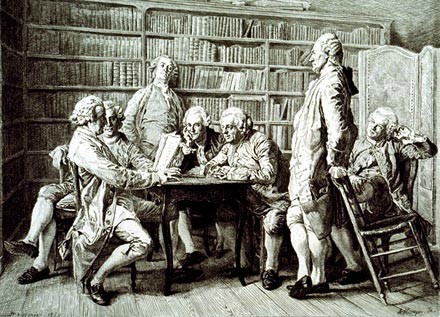

Esprit de conversation

L'esprit de conversation en France et en Allemagne (De l'Allemagne)

Ce passage, titré « De l’esprit de conversation », fait partie de la première partie (« De l’Allemagne et des mœurs des Allemands », Chapitre XI) de l’ouvrage de Mme de Staël, De l’Allemagne. À lire avec un certain recul...

Ce passage, titré « De l’esprit de conversation », fait partie de la première partie (« De l’Allemagne et des mœurs des Allemands », Chapitre XI) de l’ouvrage de Mme de Staël, De l’Allemagne. À lire avec un certain recul...

« Il me semble reconnu que Paris est la ville du monde où l’esprit et le goût de la conversation sont le plus généralement répandus. [...] Volney raconte que des Français émigrés voulaient, pendant la Révolution, établir une colonie et défricher des terres en Amérique ; mais de temps en temps ils quittaient toutes leurs occupations pour aller, disaient-ils, causer à la ville ; et cette ville, la nouvelle-Orléans, était à six cents lieues de leur demeure. [...]

Dans toutes les classes, en France, on sent le besoin de causer : la parole n’y est pas seulement, comme ailleurs, un moyen de se communiquer ses idées, ses sentiments et ses affaires ; mais c’est un instrument dont on aime à jouer, et qui ranime les esprits, comme la musique chez quelques peuples, et les liqueurs fortes chez quelques autres.

Le genre de bien-être que fait éprouver une conversation animée ne consiste pas précisément dans le sujet de cette conversation ; les idées ni les connaissances qu’on peut y développer n’en sont pas le principal intérêt : c’est une certaine manière d’agir les uns sur les autres, de se faire plaisir réciproquement et avec rapidité, de parler aussitôt qu’on pense, de jouir à l’instant de soi-même, d’être applaudi sans travail, de manifester son esprit dans toutes les nuances par l’accent, le geste, le regard, enfin de produire à volonté comme une sorte d’électricité qui fait jaillir des étincelles, soulage les uns de l’excès même de leur vivacité, et réveille les autres d’une apathie pénible.

Les bons mots des Français ont été cités d’un bout de l’Europe à l’autre : de tout temps ils ont montré leur brillante valeur, et soulagé leurs chagrins d’une façon vive et piquante ; de tout temps ils ont eu besoin les uns des autres, comme d’auditeurs alternatifs qui s’encourageaient mutuellement ; de tout temps, ils ont excellé dans l’art de ce qu’il faut dire, et même de ce qu’il faut taire, quand un grand intérêt l’emporte sur leur vivacité naturelle ; de tout temps, ils ont eu le talent de vivre vite, d’abréger les longs discours, de faire place aux successeurs avides de parler à leur tour ; de tout temps, enfin, ils ont su ne prendre du sentiment et de la pensée que ce qu’il en faut pour animer l’entretien, sans lasser le frivole intérêt qu’on a d’ordinaire les uns pour les autres.

Rien n’est plus étranger à ce talent que le caractère et le genre d’esprit des Allemands ; ils veulent un résultat sérieux en tout. Bacon a dit que la conversation n’était pas un chemin qui conduisit à la maison, mais un sentier où l’on se promenait au hasard avec plaisir. Les Allemands donnent à chaque chose le temps nécessaire, mais le nécessaire en fait de conversation c’est l’amusement ; si l’on dépasse cette mesure l’on tombe dans la discussion, dans l’entretiens sérieux, qui est plutôt une occupation utile qu’un art agréable. Il faut l’avouer aussi, le goût et l’enivrement de l’esprit de société rendent singulièrement incapable d’application et d’étude, et les qualités des Allemands tiennent peut-être sous quelques rapports à l’absence même de cet esprit.

Les anciennes formules de politesse, qui sont encore en vigueur dans presque toute l’Allemagne, s’opposent à l’aisance et à la familiarité de la conversation ; le titre le plus mince et pourtant le plus long à prononcer y est donné et répété vingt fois dans le même repas ; il faut offrit de tous les mets, de tous les vins avec un soin, avec une instance qui fatigue mortellement les étrangers. Il y a de la bonhomie au fond de tous ces usages ; mais ils ne subsisteraient pas un instant dans un pays où l’on pourrait hasarder la plaisanterie sans offenser la susceptibilité : et comment néanmoins peut-il y avoir de la grâce et du charme en société, si l’on n’y permet pas cette douce moquerie qui délasse l’esprit et donne à la bienveillance elle-même une façon piquante de s’exprimer ?

Le cours des idées depuis un siècle a été tout à fait dirigé par la conversation. On pensait pour parler, on parlait pour être applaudi, et tout ce qui ne pouvait pas se dire semblait être de trop dans l’âme. C’est une disposition très agréable que le désir de plaire ; mais elle diffère pourtant beaucoup du besoin d’être aimé : le désir de plaire rend dépendant de l’opinion, le besoin d’être aimé en affranchit : on pourrait désirer de plaire à ceux même à qui l’on ferait beaucoup de mal, et c’est précisément ce qu’on appelle de la coquetterie ; cette coquetterie n’appartient pas exclusivement aux femmes, il y en a dans toutes les manières qui servent à témoigner plus d’affection qu’on n’en éprouve réellement. La loyauté des Allemands ne leur permet rien de semblable ; ils prennent la grâce au pied de la lettre, ils considèrent le charme de l’expression comme un engagement pour la conduite, et de là vient leur susceptibilité ; car ils n’entendent pas un mot sans en tirer une conséquence, et ne conçoivent pas qu’on puisse traiter la parole en art libéral, qui n’a ni but ni résultat que le plaisir qu’on y trouve. [...]

Une femme d’esprit a dit que Paris était le lieu du monde où l’on pouvait le mieux se passer du bonheur [Note de Mme de Staël : « Supprimé par la censure sous prétexte qu’il y avait tant de bonheur à Paris maintenant qu’on n’avait pas besoin de s’en passer. ») : c’est sous ce rapport qu’il convient si bien à la pauvre espèce humaine ; mais rien ne saurait faire qu’une ville d’Allemagne devînt Paris, ni que les Allemands pussent, sans se gâter entièrement, recevoir comme nous le bienfait de la distraction. À force de s’échapper à eux-mêmes ils finiraient par ne plus se retrouver. [...]

En France il semble que l’esprit d’imitation est comme un lien social, et que tout serait en désordre si ce lien ne suppléait pas à l’instabilité des institutions.

En Allemagne chacun est à son rang, à sa place, comme à son poste, et l‘on n’a pas besoin de tournures habiles, de parenthèses, de demi-mots, pour exprimer les avantages de naissance ou de titre que l‘on se croit sur son voisin. La bonne compagnie, en Allemagne, c’est la cour ; en France, c’étaient tous ceux qui pouvaient se mettre sur un pied d’égalité avec elle, et tous pouvaient l’espérer, et tous aussi pouvaient craindre de n’y jamais parvenir. Il en résultait que chacun voulait avoir les manières de cette société-là. En Allemagne, un diplôme vous y faisait entrer ; en France, une faute de goût vous en faisait sortir. [...]

Quel mal cet esprit d’imitation ne ferait-il pas parmi les Allemands ! Leur supériorité consiste dans l’indépendance de l’esprit, dans l’amour de la retraite, dans l’originalité individuelle. [...] Enfin l’impatience du caractère français, si piquante en conversation, ôterait aux Allemands le charme principal de leur imagination naturelle, cette rêverie calme, cette vue profonde qui s’aide du temps et de la persévérance pour tout découvrir. [...]

Le talent de conter, l’un des grands charmes de la conversation, est très rare en Allemagne ; les auditeurs sont trop complaisants, ils ne s’ennuient pas assez vite, et les conteurs, se fiant à la patience des auditeurs, s’établissent trop à leur aise dans les récits. En France, celui qui parle est un usurpateur qui se sent entouré de rivaux jaloux et veut se maintenir à force de succès ; en Allemagne, c’est un possesseur légitime qui peut user paisiblement de ses droits reconnus.

Les Allemands réussissent mieux dans les contes poétiques que dans les contes épigrammatiques : quand il faut parler à l’imagination, les détails peuvent plaire, ils rendent le tableau plus vrai ; mais quand il s’agit de rapporter un bon mot, on ne saurait trop abréger les préambules. [...]

La bonne foi du caractère allemand est aussi peut-être un obstacle à l’art de conter ; les Allemands ont plutôt la gaieté du caractère que celle de l’esprit ; ils sont gais comme ils sont honnêtes pour la satisfaction de leur propre conscience, et rient de ce qu’ils disent longtemps avant même d’avoir songé à en faire rire les autres. [...]

Les Allemands feraient bien de profiter, sous des rapports essentiels, de quelques-uns des avantages de l’esprit social en France ; ils devraient apprendre des Français à se montrer moins irritables dans les petites circonstances, afin de réserver toute leur force pour les grandes ; ils devraient apprendre des Français à ne pas confondre l’opiniâtreté avec l’énergie, la rudesse avec la fermeté ; ils devraient aussi, lorsqu’ils sont capables du dévouement entier de leur vie, ne pas la rattraper en détail par une sorte de personnalité minutieuse que ne se permettrait pas le véritable égoïsme ; enfin ils devraient puiser dans l’art même de la conversation, l’habitude de répandre dans leurs livres cette clarté qui les mettrait à la portée du plus grand nombre, ce talent d’abréger, inventé par les peuples qui s’amusent, bien plutôt que par ceux qui s’occupent, et ce respect pour certaines convenances qui ne porte pas à sacrifier la nature, mais à ménager l’imagination. Ils perfectionneraient leur manière d’écrire par quelques-unes des observations que le talent de parler fait naître : mais ils auraient tort de prétendre à ce talent tel que les Français le possèdent.

Une grande ville qui servirait de point de ralliement serait utile à l’Allemagne pour rassembler les moyens d’étude, augmenter les ressources des arts, exciter l’émulation ; mais si cette capitale développait chez les Allemands le goût des plaisirs de la société dans toute leur élégance, ils y perdraient la bonne foi scrupuleuse, le travail solitaire, l’indépendance audacieuse qui les distingue dans la carrière littéraire et philosophique ; enfin ils changeraient leurs habitudes de recueillement contre un mouvement extérieur dont ils n’acquerraient jamais la grâce et la dextérité. »

* * *