Bon ton et bon goût

Introduction

Nostalgique de l'Ancien Régime, Mme de Genlis évoque dans ses Mémoires « cette grande société, ou la bonne compagnie, ne se bornait pas à prononcer des arrêts frivoles sur le ton et les manières ; elle exerçait une police sévère très utile aux mœurs et qui formait une espèce de supplément aux lois ; elle réprimait, par sa censure, les vices que ne punissaient pas les tribunaux, l’ingratitude, l’avarice : la justice se chargeait du châtiment des mauvaises actions, et la société de celui des mauvais procédés. Sa désapprobation générale ôtait à celui qui en était l‘objet une partie de sa considération personnelle : l’exclusion de son sein avait la plus funeste influence sur sa destinée. On bouleversait une existence par ces paroles : tout le monde lui a fait fermer sa porte. »

Avant la Révolution

Mme de Genlis écrit dans ses Mémoires :

Mme de Genlis écrit dans ses Mémoires :

«… À cette époque, de grands souvenirs et des traditions récentes maintenaient encore en France de bons principes, des idées saines et des vertus nationales, affaiblies déjà néanmoins par des écrits pernicieux et par un règne plein de faiblesse ; mais on trouvait encore, à la ville et à la Cour, ce ton de si bon goût, cette politesse dont chaque Français avait le droit de s’enorgueillir puisqu’elle était citée, dans toute l’Europe, comme le modèle le plus parfait de la grâce, de l’élégance et de la noblesse. On rencontrait alors dans la société plusieurs femmes et quelques grands seigneurs qui avaient vu Louis XIV ; on les respectait comme les débris d’un beau siècle ; la jeunesse, contenue par leur seule présence, devenait naturellement, auprès d’eux, réservée, modeste, attentive ; on les écoutait avec intérêt ; on croyait entendre parler l’Histoire. On les consultait sur l’étiquette, sur les usages ; leur suffrage était le succès le plus désirable pour ceux qui débutaient dans le monde ; enfin, contemporains de tant de grands hommes en tout genre, ces vénérables personnages semblaient placés dans la société pour maintenir les idées d’urbanité, de gloire, de patriotisme, ou du moins pour y suspendre une triste décadence ! Mais bientôt l’expression de ces sentiments ne fut presque plus qu’un noble langage, qu’une simple théorie de procédés généreux et délicats : on ne tenait plus à la vertu que par un reste de bon goût qui en faisait aimer encore le ton et l‘apparence […]. On n’exigeait que deux choses : un bon ton et des manières nobles, et un genre de considération acquis dans le monde, soit par le rang, la naissance ou le crédit à la Cour, soit par le faste, les richesses ou l’esprit et les agréments personnels.

Les prétentions, même peu fondées, lorsqu’on les soutient constamment, finissent toujours par assurer dans le monde une sorte d’état plus ou moins honorable suivant leur genre, lorsqu’on a de la fortune, un peu d’esprit et une bonne maison : les observateurs et les gens malins s’en moquent ; mais on y cède ; il semble que leur ténacité les justifie. Les fats, décriés et méprisés par toutes les femmes n’en passent pas moins pour des hommes à bonnes fortunes. Les importants sans crédit n’en imposent à personne ; cependant ils sont ménagés et sollicités par tous les ambitieux et les intrigants qui, à tout hasard, sur leurs paroles, pensent qu’il est prudent de les mettre dans leurs intérêts. Les prudes obtiennent les égards extérieurs qui sont dus à la vertu ; les pédants, sans instruction réelle, jouissent, dans la conversation, de presque toutes les déférences accordées aux savants. En réfléchissant sur ce bonheur infaillible des prétentions persévérantes, qui pourrait attacher une grande importance aux succès de société ?

Le cercle usurpateur et dédaigneux dont on vient de parler, cette société si dénigrante pour toutes les autres, excita contre elle beaucoup d’inimitiés ; mais comme elle recevait dans son sein tous ceux qui avaient un mérité supérieur bien reconnu, ou ceux qui avaient un mérite supérieur bien reconnu, ou ceux que quelques brillants avantages mettaient à la mode, l’animosité qu’elle inspirait étant évidemment produite par l’envie, ne servit qu’à lui donner plus d’éclat, et l’on s’accorda unanimement à la désigner par le titre de grande société, qu’elle a gardé jusqu’à la Révolution ; ce qui ne voulait pas dire plus nombreuse, mais ce qui, dans l’opinion universelle, signifiait la mieux choisie et la plus brillante par le rang, la considération personnelle, le ton et les manières de ceux qui la composaient. Là, dans les cercles trop étendus pour autoriser la confiance, et qui, en même temps, ne l’étaient pas assez pour que la conversation générale y fût impossible ; là, dans les assemblées de quinze ou vingt personnes, se trouvaient, en effet, réunies toute l’aménité et toutes les grâces françaises. Tous les moyens de plaire et d’intéresser y étaient combinés avec une étonnante sagacité. On sentit que, pour se distinguer de la mauvaise compagnie et des sociétés vulgaires, il fallait conserver (en représentation) le ton et les manières qui annonçaient le mieux la modestie, la réserve, la bonté, l’indulgence, la décence, la douceur et la noblesse des sentiments. Ainsi, le seul bon goût fit connaître que, seulement pour briller et pour séduire, il fallait emprunter toutes les formes des vertus les plus aimables. La politesse, dans ces assemblées, avait toute l’aisance et toute la grâce que peuvent lui donner l’habitude prise dès l’enfance et la délicatesse de l’esprit ; la médisance était bannie de ces conversations générales ; son âcreté ne pouvait s‘allier avec le charme de douceur que chaque personne y apportait. Jamais la discussion n’y dégénérait en dispute. Là se trouvait, dans toute sa perfection, l’art de louer sans fadeur et sans emphase, de répondre à un éloge sans le dédaigner et sans l’accepter ; de faire valoir les autres sans paraître les protéger, et d’écouter avec une obligeante attention. Si toutes ces apparences eussent été fondées sur la morale, on aurait vu l’âge d’or de la civilisation. Était-ce hypocrisie ? Non, c’était l’écorce des anciennes mœurs, conservée par l’habitude et le bon goût, qui survit toujours quelque temps aux principes, mais qui, n’ayant plus alors de base solide, s’altère peu à peu, et finit par se gâter et se perdre à force de raffinement et d’exagération. […]

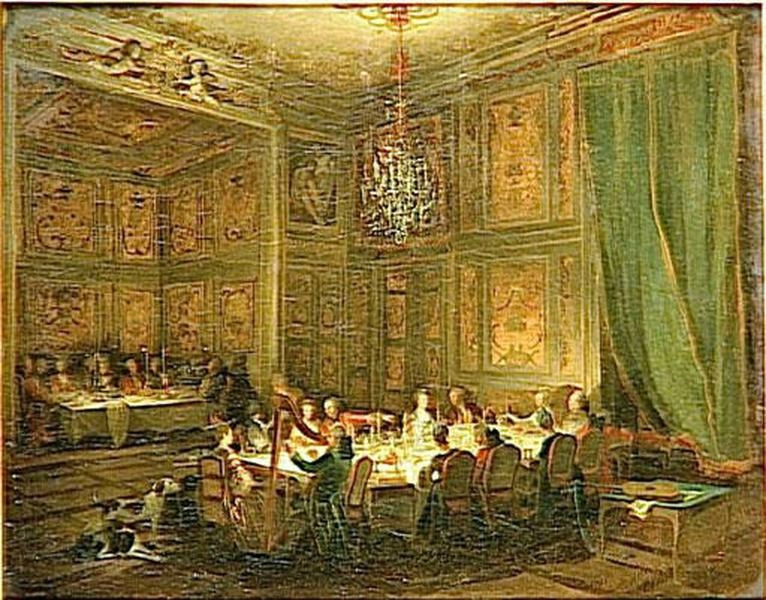

Tous les jours de représentation d’opéra, la porte était ouverte à toutes les personnes présentées, qui pouvaient y venir souper sans aucune invitation. Les autres jours s’appelaient les petits jours ; il y avait un liste pour la société intime qui, invitée une fois pour toutes, venait à volonté. Nous étions quelquefois dix-huit ou vingt, et plus communément dix ou douze. Ces soupers étaient fort agréables : on n’y jouait point ; la princesse (1) et toutes les femmes établies autour d’une table ronde, parfilaient (2) ou travaillaient à de petits ouvrages ; les hommes, assis à côté ou un peu derrière elles, soutenaient la conversation qui, en général, était spirituelle et piquante… »

_ _ _

Notes

(1) Mme de Genlis évoque ici une soirée au Palais-Royal. La princesse est la duchesse de Chartres dont elle fut dame d’honneur avant de devenir le « gouverneur » de ses enfants. Bien entendu, elle fut aussi la maîtresse du duc, futur Philipe-Égalité. Cf. illustration.

(2) Le parfilage était à la mode : il s’agissait d’enlever les fils d’or dont étaient tissées les étoffes. On en faisait alors des nœuds. Cf. illustration.

Avant et après : conversation, salons et langage

1) Conversations et salons

« Je vis des femmes qui haïssaient naturellement notre conversation intéressante ou spirituelle parce qu’elles ne pouvaient prendre part ; du commérage ou de la médisance formaient tout leur entretien ; elles avaient refroidi tous les amis de leurs maris par leur insipidité, leur sécheresse et leurs susceptibilité, défaut de toutes les femmes qui manquent d’esprit et d’éducation. La plupart de ces personnes ridiculement vaines, comptaient les visites et marchandaient une révérence, elles étaient toujours sur le qui-vive, toujours inquiètes de la manière dont on les traitait, sans savoir positivement comment on doit être traitée ; de sorte qu’elles s’irritaient continuellement de manques d’égards imaginaires et d’impertinences idéales. Elles se plaignaient ans cesse à leur maris qui d’abord n’y faisaient nulle attention, mais qui, peu à peu, s’accoutumaient à ce genre d’entretien car on n’en pouvait avoir d’autre avec elles. Je ne retrouvai plus de bureaux d’esprit et, quoique je n’en eusse jamais tenu, je les regrettai. On appelait ainsi jadis, en dérision, les maisons dont la société était principalement composée de gens de lettres, de savants et d’artistes célèbres, et dont les conversations n’avaient pour objet que les sciences, la littérature et les beaux-arts : voilà ce que les ignorants et les sots tâchèrent toujours de tourner en ridicule.

[Note de Mme de Genlis : « Il y eut sans doute quelquefois de la pédanterie à l’hôtel de Rambouillet mais en général, ces réunions de gens d’esprit, de savants et d’artistes durent, par leur éclat, exciter la jalousie de tous les sots qui ne manquent jamais de généraliser les moqueries particulières lorsqu’elles tombent sur les personnes d’un grand mérite. Il serait curieux de recueillir toutes les scènes intéressantes qui se sont passées et tous les bons mots qui se sont dits dans le fameux hôtel de Rambouillet. Ceci me rappelle un trait qui mérite d’être cité. Bossuet, âgé de seize ans, s’y trouvant un soir, y débita à minuit le premier sermon qu’il eût composé ; il fut applaudi avec transport et Voiture dit à ce sujet qu’il n’avait jamais entendu prêcher si tôt et si tard. »]

Cependant ces réunions seraient aussi agréables qu’instructives si elles étaient exemptes de toute pédanterie et nul autre genre de société ne mériterait d’être aussi recherchée ; et il suffirait pour cela que la maîtresse de la maison fût aimable et naturelle car lors on donne aisément à la société qu’on rassemble le ton qu’on a soi-même. Depuis l’hôtel de Rambouillet, les plus fameux bureaux d’esprit furent, dans le dernier siècle, ceux de mesdames du Deffand, Geoffrin, Lespinasse et d’Houdetot.

De toutes ces femmes spirituelles, celle qui, malgré la vieillesse, faisait le mieux les honneurs de l’un de ces salons académiques, était madame du Deffand.

[Note de Mme de Genlis : « Aujourd’hui, les bureaux d’esprit manquent essentiellement à Paris et le gouvernement surtout doit les regretter. La paix universelle serait assurée s’ils remplaçaient les bureaux politiques. »]

Elle poursuit plus loin :

« Le jacobinisme avait supprimé toute espèce de compliments en proscrivant toutes les bienséances. On commençait à les reprendre à mon retour ; et, apparemment pour réparer le temps perdu, on les multipliait et on les allongeait. Par exemple, en entrant et en sortant d’un salon, chacun se croyait obligé d’aller faire un compliment d’arrivée ou d’adieu à la maîtresse de la maison. Autrefois, au lieu de ces entrées bruyantes et triomphales, on se présentait modestement et sans éclat ; on n’allait point attaquer avec intrépidité la maîtresse de la maison et souvent une profonde révérence formait tout le cérémonial. Lorsqu’on sortait, on n’allait point prendre un congé solennel, on saisissait le moment où d’autres personnes entraient, on profitait de ce mouvement pour s’évader sans être aperçu afin d’éviter l’importunité réciproque des compliments et des reconduites. L’esprit de tous ces usages était bon ; on ferait bien d’y revenir entièrement.

[Note de Mme de Genlis : « Et c’est ce qu’on a fait. Ce qu’on vient de lire fut écrit en 1800 »]. »

2) Langage et leçon de vocabulaire

« J’eus bien d’autre sujets de mécontentement, je trouvais tout changé tout jusqu’au langage.

[Note de Mme de Genlis : « Ce qui arrive toujours dans les révolutions qui se prolongent. J’ai déjà noté, à ce sujet, l’exemple de la révolution anglaise et les soins que prit Charles II pour réformer le langage tout à fait dénaturé sous Cromwell. »]

Voici les phrases qui me frappèrent le plus et je pense qu’il n’est pas inutile pour la jeunesse et pour les étrangers de les citer ici : ce n’est pas l’embarras, se donner des tons, des gens de même farine, me paraissent aussi vides de sens qu’ignobles ; j’avais peine à concevoir qu’elles pussent passer dans le langage des personnes bien élevées. Cela est farce, cela coûte gros...

[Note de Mme de Genlis : « Dans ce temps on cita beaucoup, de M. le prince de T***, une réponse charmante dans son genre parce qu’elle prouve autant de présence d’esprit que de facilité à prendre tous les tons quand il le faut. Il donnait une fête magnifique. Une dame très parée, qui lui était inconnue, s’approcha de lui en disant : Cela doit vous coûter gros. – Oh ! répondit-il, ce n’est pas le Pérou. »]

... ou le Pérou, un objet conséquent, pour dire un objet d’un grand prix, n’étaient pas d’un plus mauvais ton. Pour bien parler, il faut ne rien dire de trop et en même temps dire tout ce qui est nécessaire à la clarté du discours. L’ellipse ne vaut jamais rien dans la conversation parce que les mots sous-entendus peuvent y jeter quelque chose d’équivoque et de l’obscurité » : c’est pourquoi on parle mal en disant, la Capitale pour dire Paris ; du champagne, du bordeaux, au lieu du vin de Champagne ; ou le Français, au lieu de la Comédie-Française. Elle a de l’usage, de quoi ? On doit dire : elle a l’usage du monde. Lorsqu’on dit, un louis d’or, on parle mal dans le sens opposé. Éduquer ; il reste, pour il demeure ; son équipage au lieu de sa voiture ; venez manger ma soupe ; un castor pour un chapeau ; je vous fais excuse, il roule carrosse ; une bonne trotte, pour une bonne course ; son dû, pour son salaire ; le beau monde, un beau râtelier ou une superbe denture pour louer de belles dents, sont des façons de parler si basses...

[Note de Mme de Genlis : « Ce qui n’est pas inutile car les étrangers, n’apprenant communément le langage familier qu’en parlant avec des domestiques, emploient souvent des expressions ridicules. On a entendu plusieurs grandes dames anglaises dire qu’elles avaient froid ou chaud comme tout »]

... ainsi que ces mauvaises expressions, elle est puissante, c’est-à-dire grosse ; un muscadin, un fat ; flâner pour muser ; et les verbes embêter, endêver, etc. ; je suis mortifié pour je suis fâché. Mortifié veut dire humilié ; il est très ridicule de dire qu’on est humilié de n’avoir pas trouvé quelqu’un chez lui.

Je ne fus pas moins surprise en entendant dire votre demoiselle pour mademoiselle votre fille...

[Note de Mme de Genlis : « On a remarqué comme une inconséquence de la langue que les mots mari et femme soient proscrits dans le genre héroïque et que les mots époux et épouse, consacrés à ce genre soient de mauvais ton dans le langage familier ; mais ce n’est point une inconséquence, c’est précisément parce que ces mots s’employaient seuls dans le genre héroïque qu’on les a exclus de la conversation, non comme ignobles mais comme emphatiques. Le peuple ne s’en sert que par analogie. Le mot épousailles, le verbe épouser lui ont fait prendre naturellement l’habitude de dire épouse et par analogie encore quand un ouvrier dit ma femme, celle-ci dit mon homme »]

... Madame tout court en parlant à un mari de sa femme ; en usez-vous ? (du tabac) pour en prenez-vous ; j’y vais de suite pour j’y vais tout de suite ; il a des écus pour il est riche. Il lui fait la cour, c’est-à-dire il en est amoureux, ce qu’on exprimait jadis plus délicatement en disant : il est occupé d’elle.

Voici quelques manières de parler que l’on trouvait très mauvaises autrefois et qui sont assez usitées aujourd’hui : j’ai pris une glace ; on disait bien prendre des glaces mais il fallait dire : j’ai pris une ou plusieurs tasses de glaces et c’est en effet parler plus régulièrement. Des manières engageantes était une phrase ridicule ; on le trouvait, et avec raison : d’un homme, c’est trop dire ; d’une femme c’est presque une injure ou du moins un éloge peu convenable. Le étrangers disent souvent qu’ils ont bu du café, du thé, c’est mal parler ; boire ne se dit que des liqueurs faites pour servir de boisson, pour désaltérer, l’eau, le vin, la bière, le cidre, etc. et on dit : prendre du café, du thé, du chocolat.

Ce qui me choqua surtout, c’était d’entendre des femmes appeler leur cabinet un boudoir (1) car ce mot bizarre n’était employé jadis que par les courtisanes. Je trouvais encore plus que, lorsqu’on faisait les honneurs d’une maison, il ne fallait pas offrir d’une manière vague, comme le faisaient beaucoup de personnes qui avaient l’air de ne pas savoir les noms de ce qu’elles proposaient, disant seulement voulez-vous du poisson ou de la volaille ? On appelait les marchandes de modes des modistes et un livre de souvenir un album ; en parlant de l’habillement de quelqu’un, sa mise, une mise décente, etc. Voici encore des phrases du langage révolutionnaire qui ne me déplurent pas moins : aborder la question, en dernière analyse, traverser la vie. On ne traverse un chemin que dans sa largeur car y marcher dans sa longueur, c’est le suivre. Ainsi, traverser est toujours faire un petit trajet : quand on vit d’âge d’homme, on n’a point traversé la vie, on l’a parcourue, l’expression était donc impropre ; on ne pourrait dire que d’une enfant mort au berceau qu’il a traversé la vie.

Ce qui me choqua surtout, c’était d’entendre des femmes appeler leur cabinet un boudoir (1) car ce mot bizarre n’était employé jadis que par les courtisanes. Je trouvais encore plus que, lorsqu’on faisait les honneurs d’une maison, il ne fallait pas offrir d’une manière vague, comme le faisaient beaucoup de personnes qui avaient l’air de ne pas savoir les noms de ce qu’elles proposaient, disant seulement voulez-vous du poisson ou de la volaille ? On appelait les marchandes de modes des modistes et un livre de souvenir un album ; en parlant de l’habillement de quelqu’un, sa mise, une mise décente, etc. Voici encore des phrases du langage révolutionnaire qui ne me déplurent pas moins : aborder la question, en dernière analyse, traverser la vie. On ne traverse un chemin que dans sa largeur car y marcher dans sa longueur, c’est le suivre. Ainsi, traverser est toujours faire un petit trajet : quand on vit d’âge d’homme, on n’a point traversé la vie, on l’a parcourue, l’expression était donc impropre ; on ne pourrait dire que d’une enfant mort au berceau qu’il a traversé la vie.

On avait inventé une phrase merveilleuse car elle répondait à tout, elle excusait tout. Quelqu’un faisait-il une sottise, ses amis disaient : c’est qu’il est dans une fausse position ; on n’avait plus rien à objecter. Cependant, cette phrase traduite littéralement signifie qu’on était dans une situation embarrassante ; et à cela on répondait jadis que l’esprit de conduite, le courage et l’habileté devaient servir à en tirer. Mais ces mots, une fausse position, comme on l’a dit, justifiaient tout.

Je dois dire, à l’honneur de la société actuelle, qu’on y entend beaucoup moins de ces phrases incorrectes que je viens de citer et même de ces phrases banales et à la mode qui répandaient autrefois, avant la Révolution, beaucoup de monotonie et d’insipidité sur la conversation. Dans l’ancienne société, éteinte ou dispersée, on entendait partout des exclamations qui exprimaient l’étonnement, la désolation, l’horreur ou l’enchantement et l’enthousiasme : tout était inconcevable, inouï, monstrueux, horrible, ou charmant et céleste. Lorsqu’on rencontrait quelqu’un auquel on avait fait fermer sa porte, on ne manquait jamais de lui protester qu’on était désespéré de ne s’être pas trouvé chez soi. Les gens d’un ton plus raffiné se contentaient de dire qu’ils étaient bien affligés. Après avoir fait sept ou huit visites, on rentrait dans sa maison avec le remords d’avoir plongé dans l’affliction et réduit au désespoir une douzaine de personnes mais aussi avec la consolation d’en avoir charmé et rendu heureuses un pareil nombre. Aujourd’hui, ces exagérations sont fort affaiblies ; les femmes surtout sont beaucoup plus froides, moins affectueuses, moins accueillants ; mais sont-elles plus sincères ? C’est une question que je ne me permettrais pas de décider. »

Remarque

« Dans la bonne compagnie jadis, les femmes étaient traitées par les hommes avec presque tous les usages respectueux prescrits pour les princesses du sang ; ils ne leur parlaient en général qu’à la tierce personne ; ils ne se tutoyaient jamais entre eux devant elles ; et même, quelque liés qu’ils fussent avec leurs maris, leurs frères, etc., ils n’auraient jamais, en leur présence, désigné ces personnes par leurs noms tout court. Jamais alors les gens bien élevés ne louaient en face une femme sur sa figure, ils lui supposaient toute la modestie de sons sexe, l’éloge le plus flatteur que l’on puisse donner. Lorsqu’on leur adressait la parole, c’était toujours avec un son de voix moins élevé que celui qu’on avait avec des hommes. Cette nuance de respect avait une grâce qui ne peut se décrire.

[Note de Mme de Genlis : « Ajoutons que, peu d’années avant la Révolution, on n’aurait osé paraître en bottes devant elles à Paris. Il est vrai qu’alors, excepté à la campagne, elles ne recevaient communément les hommes qu’à dîner et le soir »].

Toutes ces choses n’étaient plus d’usage à mon retour ; chaque homme pouvait dire : De soins plus importants mon âme est agitée.

De leur côté, les femmes, n’étant plus traitées avec respect, avaient perdu la retenue qui doit les caractériser ; par exemple, elles appelaient dans un cercle les jeunes gens par leur seul nom de baptême ; et l’habitude d’entendre tutoyer continuellement en leur présence leur avait fait prendre celle de se tutoyer entre elles devant du monde, chose qu’on n’a jamais vue dans l’ancien temps.

[Note de Mme de Genlis : « Cette remarque sur le tutoiement rappelle un mot très plaisant de madame de Bussy, femme du gouverneur de Saint-Domingue, étant seule avec son mari qu’elle n’aimait pas. M. de Bussy la conjurait, ce qui était fort simple, étant tête à tête, de le tutoyer, ce qu’elle n’avait jamais fait. Après beaucoup d’instances passionnées, elle y consentit enfin et lui dit : Eh bien ! va-t’en »].

J’observai un ridicule plus amusant, je m’aperçus que, malgré le dénigrement affecté de l’ancien temps, plusieurs parvenus avaient fait une étude sérieuse de l’art de contrefaire les grands seigneurs de l’ancienne Cour. MM. de Talleyrand, de Valence, de Narbonne et de Vaudreuil étaient surtout leurs modèles. Il faut avouer qu’ils les choisissaient bien. »

_ _ _

Notes

(1) Le mot est lexicalisé par l’Académie en 1749 qui le considère toutefois comme familier (« petit cabinet où l’on se retire quand on veut être seul ») et par le Dictionnaire de Trévoux en 1752 (« petit réduit, cabinet fort étroit, auprès de la chambre, ainsi nommé apparemment parce qu’on a coutume de s’y retirer pour être seul, pour bouder sans témoin lorsqu’on est de mauvaise humeur »).

Usages des soupers

Mme de Genlis nous transmet des informations précieuses sur les heures des repas qui imposent un nouveau rythme à la vie de société.

Didier Masseau dans son Introduction aux Mémoires (Mercure de France, édition 2004) écrit : « Sous le premier Empire, le remplacement du souper par le dîner, moins tardif, ménagerait un temps mort qu'il faudrait à tout prix combler par une activité, visite ou spectacle. Le souper, au contraire, en terminant définitivement la journée, permettait aux sociétés d'Ancien Régime de s'isoler du monde extérieur pour se livrer aux jeux de l'esprit. Ainsi, Mme de Genlis montre fort bien comment une nouvelle segmentation du temps modifie les modes de vie : lorsque l'efficacité et l'utilité deviennent prioritaires, on ne sait plus gérer les rares instants de loisir ; il s'ensuit des moments de vacuité ou de dispersion brouillonne mettant fin à l'esprit de conversation. »

Lisons Mme de Genlis :

« On ne soupait plus parce que les usages n’étaient pas moins changés que la langue ; les spectacles ne finissaient qu’à onze heures du soir et cela seul produisait un grand changement dans la société. Après le dîner, on voulait ou faire des visites ou aller au spectacle ; on était distrait, préoccupé ; on regardait à sa montre ; toutes ces choses ne donnaient ni un maintien ni une conversation aimables. Le souper jadis terminait la journée ; on n’avait plus rien à faire ; on ne craignait plus le mouvement et l’interruption causée par les visites qui surviennent toujours après le dîner ; on était tout entier à la société : au lieu de compter les heures, on les oubliait et l’on causait avec une parfaite liberté d’esprit et par conséquent avec agrément.

Autrefois les soupers à Paris étaient renommés pour leur gaieté, on s’amusait, on causait sans interruption, même à table, parce qu’on y était toujours placé par son choix, à côté des personnes qui convenaient le mieux. Chez les princes du sang, le prince appelait auprès de lui deux personnes et toujours deux femmes ; la princesse aussi, et de même toujours deux femmes, à moins qu’il n’y eût un prince étranger de maison souveraine et sur le trône ; d’ailleurs, on pensait que ni une princesse ni une femme de la société ne pouvaient, avec bienséance, inviter un homme à venir s’asseoir à côté d’elles pendant une heure et demie ; on pensait qu’à moins des privilèges du rang le plus élevé, il n’y a point de cas où, dans le cours ordinaire des choses, une femme puisse faire des avances à un homme. La politesse était parfaite et par conséquent toujours aimable ; elle ne dégénérait jamais en froid cérémoniel et l’on évitait avec soin, dans la société, tout ce qui pouvait ressembler à l’étiquette et rappeler l’idée de de quelque irrégularité dans les rangs. On trouvait que chez soi il fallait savoir accorder des distinctions à ceux qui le méritaient, ou par la réputation, l’esprit, la considération personnelle, ou par leur place et leurs emplois ; mais sans jamais blesser ou désobliger les autres, ce qui se faisait fort naturellement, en s’occupant un peu plus de ces personnes, et non en leur donnant solennellement des préférences qui faisaient jouer un rôle subalterne à ceux qui ne les obtenaient pas. Le grand seigneur, qui invitait à un grand souper la femme d’un fermier général et celle d’un duc et pair, les traitait avec les mêmes grands, le même respect La financière établie dans le cercle n’aurait point cédé sa place à la duchesse ; et, si par hasard elle la lui eût offerte, la duchesse, sous peine de passer pour impertinente, ne l’aurait point acceptée. Lorsqu’on allait se mettre à table, le maître de la maison ne s’élançait point vers la personne la plus considérable pour l’entraîner du fond de la chambre, considérable pour l’entraîner du fond de la chambre, la faire passer en triomphe devant toutes les autres femmes, et la placer avec pompe à table à côté de lui. Les autres hommes ne se précipitaient point pour donner la main aux dames, comme je le voyais, et comme on le fait encore souvent aujourd’hui. Cet usage ne se pratiquait alors que dans les villes de province. Les femmes d’abord sortaient toutes du salon ; celles qui étaient le plus près de la porte passaient les premières ; elles se faisaient entre elles quelques petits compliments, mais très courts, et qui ne retardaient nullement la marche. Tout cela se faisait sans embarras, avec calme, sans empressement et sans lenteur ; les hommes passaient ensuite. Tout le monde arrivé dans la salle à manger, on se plaçait à son gré, et le maître et la maîtresse de la maison trouvaient facilement le moyen, sans faire de scène, d’engager les quatre femmes les plus distinguées de l’assemblée à se mettre à côté d’eux. Communément cet arrangement, ainsi que presque tous les autres, avait été décidé en particulier dans le salon. Voilà des mœurs sociales et des manières véritablement polies parce qu’elles obligent celles que l’on veut particulièrement honorer et qu’elles ne blessent personne ; nous avons changé tout cela. Non seulement à mon retour en France, et encore aujourd’hui, le maître de la maison s’emparait de la dame le plus considérable qu’il établissait à côté de lui, mais il lui fallait un second et il nommait un autre homme, le plus élevé en grade, qu’il faisait placer près d’elle ; et si cette femme, comblée de tant d’honneurs, aimait mieux l’amusement que la gloire, et que par malheur (ce qui n’est pas absolument impossible) le maître de la maison, et même le général d’armée ou le maréchal de France, fût ennuyeux, elle passait une triste soirée. Les autres femmes n’étaient pas plus heureuses ; car l’impérieux despote qui les rassemblait chez lui avait nommé à haute voix les voisins qu’elles devaient avoir. Il fallait avoir une gaieté à toute épreuve pour en conserver un peu à de tels repas.

Autrefois les femmes, après le dîner ou le souper, se levaient et sortaient de table pour se rincer la bouche ; les hommes, et même les princes du sang par respect pour elles, ne se permettaient pas, pour faire la même chose, de rester dans la salle à manger ; ils passaient dans une antichambre. Aujourd’hui cette espèce de toilette se fait à table dans beaucoup de maisons. Là, on voit des Français, assis à côté des femmes, se laver les mains et cracher dans un vase. C’est un spectacle bien étonnant pour leurs grands-pères et leurs grands-mères : cet usage vient d’Angleterre. Il est certain que cette coutume n’est pas française ; mais au moins cette coutume est plus excusable en Angleterre, puisque les femmes se lèvent toujours au dessert et laissent les hommes à table. »

* * *

Date de dernière mise à jour : 23/10/2017